LE SANTOUR IRANIEN

- David Burley

- 7 sept. 2025

- 3 min de lecture

Trouvant ses origines dans l’antiquité mésopotamienne, le santour iranien est l’ancêtre d’un grand nombre d’instruments basés sur le principe des cordes frappées et autres cithares sur table.

Le santour fait partie de la famille des cithares sur table, répandues de la Chine à l’Europe, parmi lesquelles on trouve le yangqin, le cymbalum ou le psaltérion, ainsi que toute la lignée qui mène au piano. Souvent comparé avec le qanun, il s’en distingue nettement, malgré leur forme similaire. Les cordes du qanun sont en effet pincées avec les doigts par l’instrumentiste tandis que celles du santour sont frappées à l’aide de deux petits marteaux légers, appelés mezrâb.

Cithares sur table Yangqin Psaltérion

Une représentation d’un santour apparaît en Iran vers la fin du XVe siècle dans un manuscrit du Khamsa de Nizami. Deux enluminures montrent des femmes jouant du luth, du chang et du santour pour le roi Bahrām Gūr et une princesse. Les sources iconographiques suggèrent que cet instrument était présent en Iran avant d’arriver en Turquie et qu’il était d’abord joué par les femmes dans les harems avant d’être entendu à la cour de l’Empire ottoman (au début du XVIIe siècle) et à la cour de Téhéran (à la fin du XIXe siècle).

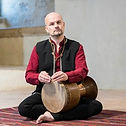

Le santour possède, en général, car il y a plusieurs modèles, 72 cordes, de fer ou d’acier, disposées par groupes de quatre sur 18 chevalets mobiles placés sur une table d’harmonie de forme généralement trapézoïdale. Sa taille est variable, mais est communément réduite pour en faire un instrument aisément portable du fait de son poids léger. Il se joue assis sur une chaise ou à genoux par terre. Le santour est soit posé sur une table, sur un tapis, sur un stand spécialement prévu ou sur les jambes du santouriste. Le jeu des cordes est réparti entre les deux mains, jouant des rythmes et des mélodies distinctes, comme c’est le cas aujourd’hui sur les instruments à claviers.

Le santour réclame une certaine virtuosité pour gérer mentalement ces deux parties de jeu, tout en modulant la longue résonance des cordes. La pratique du Santour nécessite également une grande précision, la taille des cordes étant très fines et surtout peu visibles car hypnotisant pour les yeux.

Il existe plusieurs écoles de « santouristes » qui se distinguent par le style de frappe et par la manière de manier les mezrab, les marteaux feutrés tenus au bout des doigts. Le santour est utilisé dans le répertoire du radif persan (musique savante classique), mais également dans le style motrebi (répertoire populaire) et dans la musique traditionnelle kurde. Il est joué en solo ainsi que dans des ensembles allant du duo à l’orchestre entier.

Ses sonorités sont envoûtantes et magiques avec une vraie couleur moyen-orientale, qui vous transportent directement au pays des mille-et-unes nuits.

La popularité du santour en Iran a fait quasiment disparaitre le qanun de la musique persane, alors que dans les pays arabes voisins, c’est le phénomène inverse qui a eu lieu. A la suite de la révolution islamique, de nombreux musiciens et enseignants de l’instrument se sont exilés à travers le monde et ont contribué à le faire connaitre, souvent dans des contextes musicaux étrangers à la musique classique persane. Ses interprètes les plus connus sont Hossein Farjami, Djalal Akhbari, Madjid Kiani et bien-sûr les deux grands maîtres Faramarz Payvar et Parviz Meshkatiân.

Enfin, on retrouve aujourd’hui dans l’univers des Musiques du Monde, un Santour très proche en Inde, dans le cadre de la musique hindoustani. Selon les sources historiques récentes, le santour arrive en Inde depuis l’Iran (ou l’Irak actuel) avec les musiciens attirés par la culture persane présente à la cour du Cachemire. Impossible cependant de savoir à quelle date. Nous savons que le qanun se trouvait déjà en Inde depuis au moins le XVe siècle. Le Santour indien, se distingue du Santour iranien par sa forme, le nombre de cordes, l’accord.

C’est magnifique et envoûtant